世界規模で進行する地球温暖化は、大量のエネルギーを消費することで排出された温室効果ガスによって引き起こされています。

CO2などの温室効果ガスは発電所や工場、家庭から排出される他にも、多くの人が働くオフィスビルからも排出されています。

オフィスビルでは、空調や照明をはじめ、エレベーターや換気システムなど、多くのエネルギーが必要な設備や機器を有しています。

オフィスビルの省エネを進めるうえで有効なのが、BEMS(べムス:Building Energy Management System)の導入です。

BEMSでは、エネルギー消費量を見える化し、ビル内の空調や照明などの機器を最適化することで省エネを実現します。

さらに、BEMSはスマートコミュニティの要素技術の一つでもあり、脱炭素社会の実現にも貢献するでしょう。

この記事では、ビルの省エネ対策に有効なBEMSの仕組みとその効果、そして今後の展望について紹介します。

オフィスビルの省エネが求められる理由

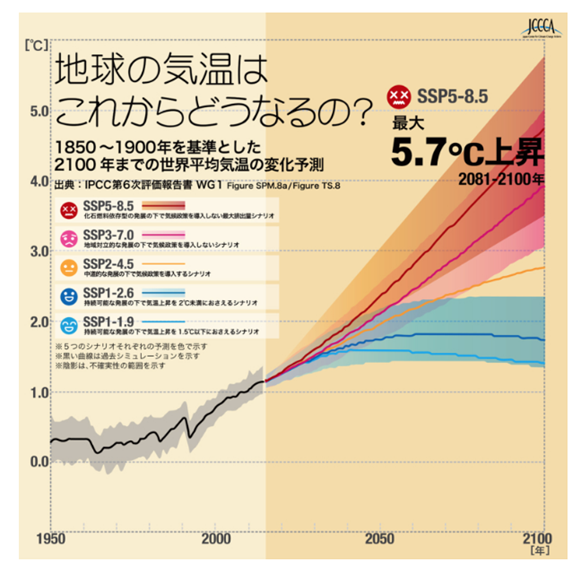

近年、世界規模で地球温暖化が進行しており、適切な気候変動対策をしなければ2100年には最大5.7℃も気温上昇することが予測されています(図1)。*1

図1 2100年までの世界平均気温の変化予測(1950~2100年・観測と予測)

さらに、気候変動の影響によって、世界各地で熱波や寒波、豪雨などの異常気象も増えています。

日本でも豪雨や大型台風によって近年は毎年のように大きな被害を受けており、気候変動はすでに生活や産業に多大な影響を及ぼす段階にまで進行しています。

気候変動の進行を食い止め、緩和していくためには、CO2を含む温室効果ガスの排出を減らすことが緊急の課題です。

2015年に国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)で合意されたパリ協定では、全体の目標として、世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2℃より十分低く保ち、気温上昇を1.5℃に抑える努力をすることを掲げています。

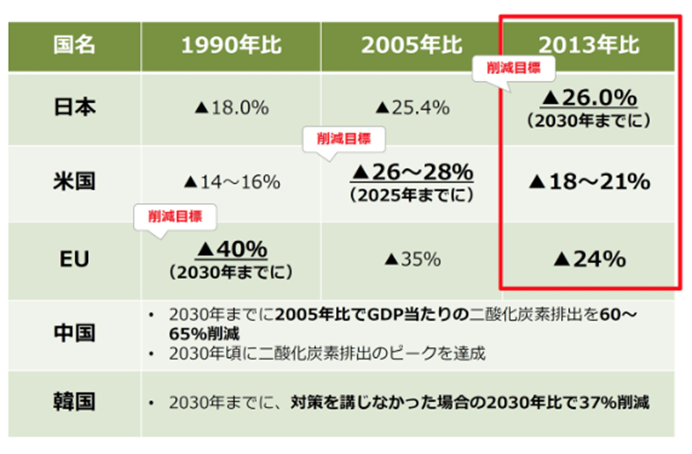

参加したすべての国で独自の温室効果ガスの削減目標が決められ、日本では中期目標として2030年までに2013年度比で26.0%削減することを宣言しています(表1)。*2

表1 パリ協定参加主要国の温室効果ガス削減目標

出所)資源エネルギー庁「今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/pariskyotei.htmlパリ協定の目標を達成するためには、エネルギーの非化石化・脱炭素化と並行して省エネの推進が重要です。

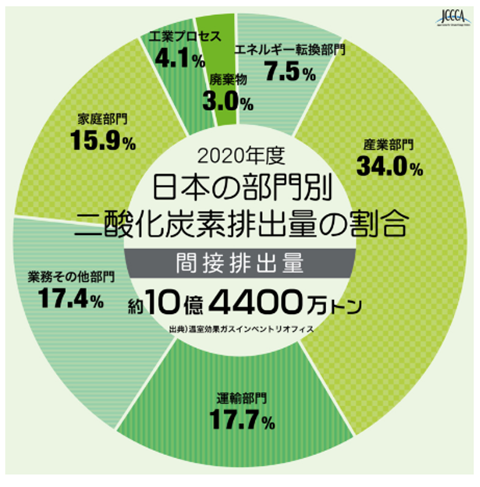

次の図2は日本のCO2の間接排出量の部門別割合です。オフィスビルや事務所から排出されるCO2は、業務その他部門に分類されます。*3

図2 日本の部門別二酸化炭素排出量 -各部門の間接排出量-

間接排出量とは、エネルギーを使う企業や個人の消費量をもとにCO2排出量を換算したデータです。

業務その他部門は、全体の間接排出量の17.4%を占めており、産業や運輸部門に次いで第3位となっています。

日本のCO2排出量を多く占めるオフィスビルで省エネを進めることは、気候変動の抑制に大きな貢献となるでしょう。

BEMS(ビル・エネルギー・マネジメント・システム)の仕組み

BEMS(ビル・エネルギー・マネジメント・システム)とは、ビルで消費されるエネルギーを管理しながら、室内環境を最適化する制御システムのことです。

オフィスビルでは、エレベーターや大規模な空調システムなど、家庭とは異なるさまざまな用途でエネルギーが消費されています。

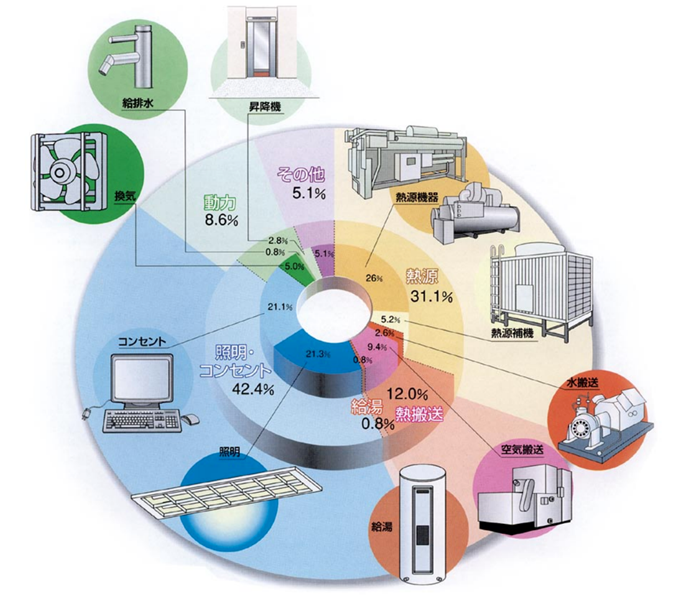

財団法人 省エネルギーセンターが調査した用途別エネルギー消費の内訳によれば、照明やコンセント、熱源機器などで多くのエネルギーが消費されています(図3)。*4

図3 オフィスビルの用途別エネルギー消費

出所)財団法人 省エネルギーセンター「オフィスビルの省エネルギー」 p3

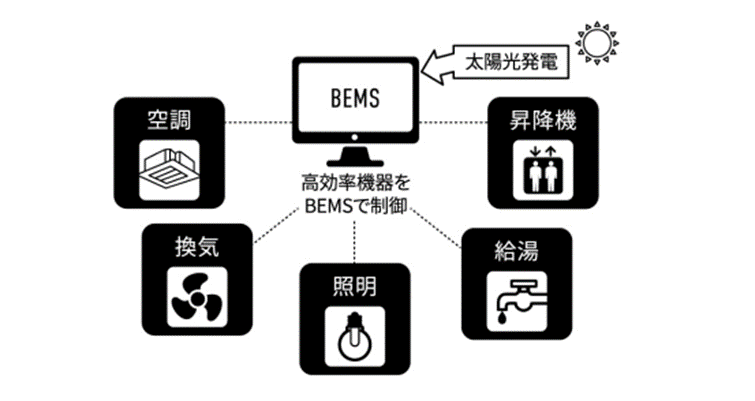

https://www.eccj.or.jp/office_bldg/img/office2.pdfBEMSでは、建物内のエネルギー消費の可視化とリアルタイムでの使用状況の把握、需要予測にもとづいた設備・機器の制御機能を自動で行います。

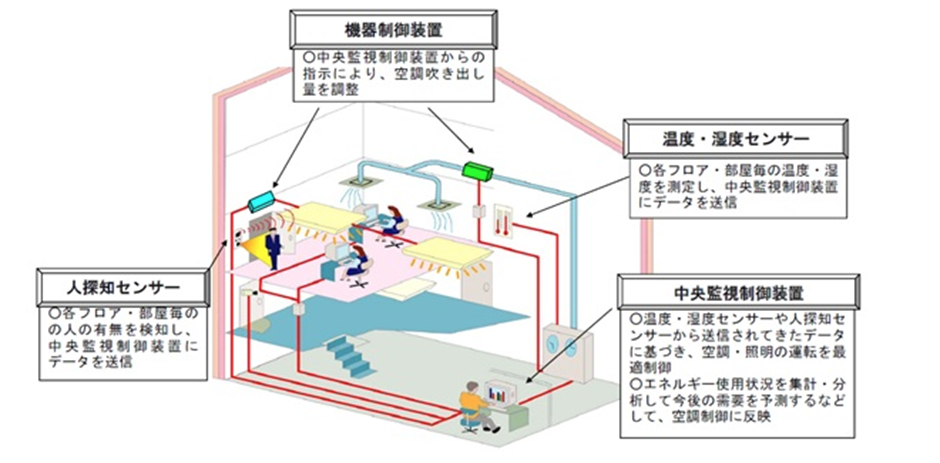

具体的には、まず人探知センサーや温度・湿度センサーなどが収集したデータを中央監視制御装置に送信します。

収集したデータを分析した中央監視制御装置からの指示により、機器制御装置が空調や照明などの制御を始めます(図4)。*5

図4 BEMSの概要

出所)環境展望台「環境技術開発:ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)」

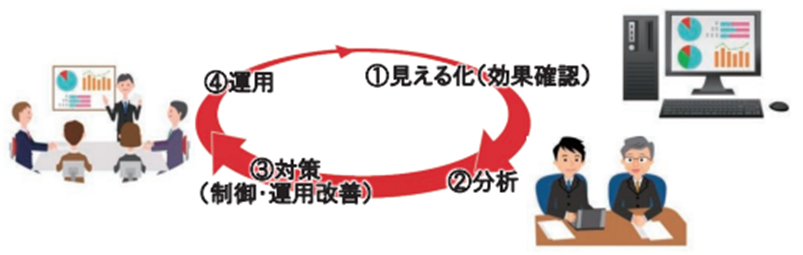

https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=16さらに、BEMSで収集したデータや運用実績から課題を抽出し、改善案をエネルギー利用計画に反映することで継続的な省エネを可能にするPDCAサイクルを実現します。

運用実績のデータを分析することでエネルギーロスを早期発見し、省エネの効果を確認することもできます(図5)。*6

図5 BEMS活用のイメージ

出所)一般社団法人 電子情報技術産業協会「BEMSによる省エネ効果」 p2

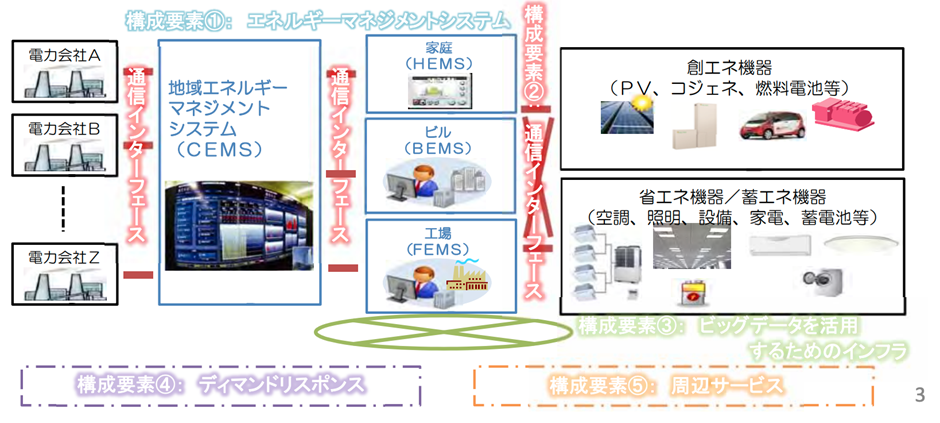

https://home.jeita.or.jp/greenit-pc/bems2/pdf/bems1.pdfBEMSと同じエネルギー管理制御システムには、家庭向けのHEMS(ヘムス:Home Energy Management System)、工場向けのFEMS(フェムス:Factory Energy Management System)などがあります。

これらは管理対象が異なりますが、電力データの見える化と機器の最適制御というシステムの基本構成は同じで、快適な環境を犠牲にすることなく省エネを実現します。

BEMSやHEMSなどを包括するのが、地域単位でエネルギーを管理するCEMS(セムス:Cluster/Community Management System)で、これらはスマートコミュニティを構成する重要な要素技術の一つです(図6)。*7

図6 スマートコミュニティの構成要素

出所)資源エネルギー庁「次世代エネルギー・社会システム実証事業 ~ 進 捗状況と成果等 ~」p3

https://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/pdf/016_01_00.pdfBEMS導入で期待できる効果

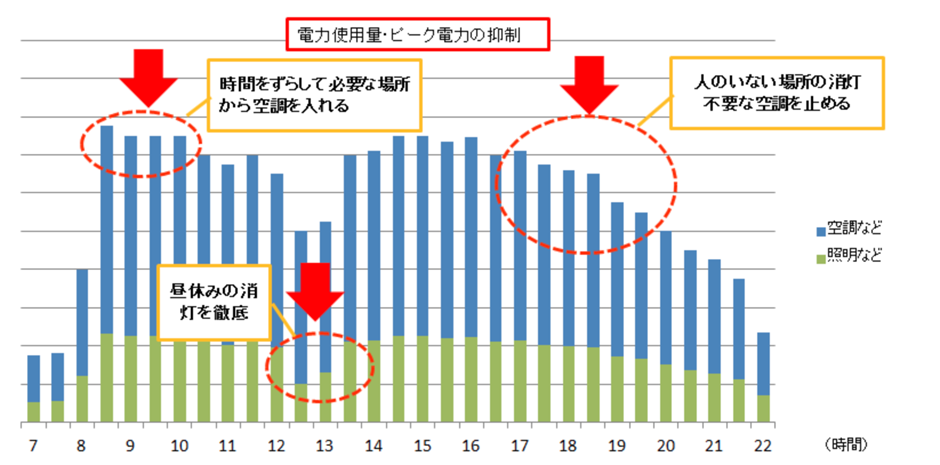

BEMSを導入することで、電力の使用状況をグラフで確認することができ、どの時間帯にどの設備や機器を使用しているかが見える化されます。

見える化されたデータをもとに、ピーク電力の抑制や無駄な電力の削減が可能です(図7)。*8

図7 一日の電力使用状況・オフィスビルの例(イメージ)

出所)神奈川県「BEMS導入のススメ-事業所の省エネ・省コスト化へのみち-」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e3g/cnt/f537555.html省エネや節電をするために、夏場の暑い時期に無理をしてフロアの空調の温度を上げたり、照明を間引きして暗い空間になってしまうと、業務効率を低下させる原因にもなりかねません。

BEMSでは、人探知センサーや温度・湿度センサーなどを活用しているので、電力がピークになりやすい始業時間帯には、人がいる場所から効率的に空調や照明を作動させることができます。

そのため、オフィスでの快適な労働環境を損なうことなく、無駄なコストを削減することが可能です。

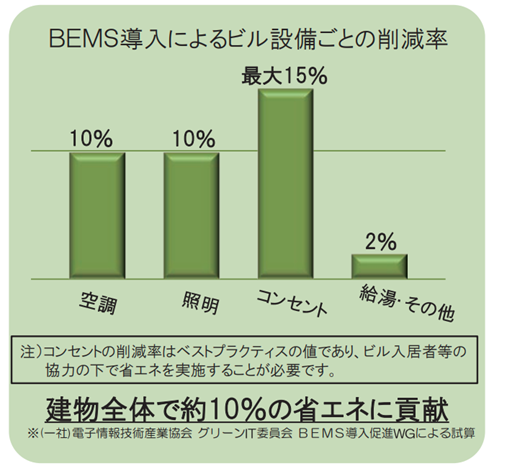

一般社団法人 電子情報技術産業協会が試算した結果、BEMS導入によって、建物全体で約10%の省エネに貢献するというデータもあります(図8)。*6

図8 BEMS導入によるビル設備ごとの削減率

出所)一般社団法人 電子情報技術産業協会「BEMSによる省エネ効果」

https://home.jeita.or.jp/greenit-pc/bems2/pdf/bems1.pdfBEMS導入による効果は、光熱費の削減による経営改善や地球温暖化対策への貢献だけではありません。

企業が省エネを推進し環境に配慮した経営を進めることは、社会的にも評価され、企業のイメージアップにつながります。

近年、欧州を中心に海外では、環境問題や社会問題に積極的に取り組む企業に投資するESG投資も広まっています。

BEMSによって省エネを推進することで、今後のESG投資の広がりにも対応することができるでしょう。

エネルギーを自給自足する時代へ BEMSの今後の展望

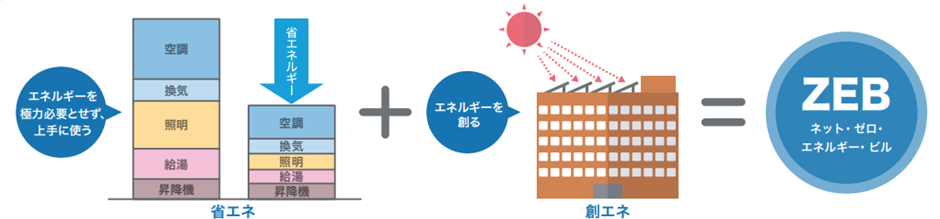

近年、オフィスビルの気候変動対策として、エネルギー消費を抑える省エネから一歩進んで、建物で消費するエネルギーを正味ゼロにするZEB(ゼブ:Net Zero Energy Building)の導入が進みつつあります。

ビルをZEB化すれば、省エネをしてもどうしても必要になるエネルギーを創エネによってまかなうことができるので、年間のエネルギー収支「ゼロ」を目指すことができます(図9)。*9

図9 ZEBとは

出所)環境省・経済産業省・国土交通省「ビルは”ゼロ・エネルギー”の時代へ。」 p1

https://www.env.go.jp/earth/zeb/link/pdf/zeb_pamphlet_web_2021.pdf省エネを進めるには、高断熱化や日射遮断、自然換気などによって、まずは建物の建築段階で、必要なエネルギー自体を減らします。

そして、BEMSによって照明や空調などの機器を最適制御し、エネルギーを効率的に使用して、エネルギー消費を削減します。

また、ZEBに必要不可欠な創エネは、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用します。

日照条件に左右される太陽光発電は発電量の制御が難しいですが、BEMSによるデータの見える化を活用すれば、 エネルギーを無駄なく使うことができます。

ZEBにBEMSを組み合わせることで、無理なく省エネを実現し、再生可能エネルギーも最大限に有効活用することができます(図10)。*10

図10 高効率で高機能な設備・システムを組み合わせてZEBを実現

出所)三菱電機「ビルから出るCO2を大幅に削減 ZEBソリューション」

https://www.mitsubishielectric.co.jp/business/solution-partner/carbon-neutral/zeb/BEMSによってエネルギーを管理し、制御することで、無理や不便を強いられることなく省エネを実現します。

再生可能エネルギー導入拡大にも貢献するBEMSは、持続可能な社会を実現するための重要な技術の一つです。

- MAIL MAGAZINE

-

ビルに関わるすべての方に!ちょっと役に立つ情報を配信中

メール登録

*1

全国地球温暖化防止活動推進センター

「2100年までの世界平均気温の変化予測(1950~2100年・観測と予測))」

https://www.jccca.org/download/43044

*2

資源エネルギー庁「今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/pariskyotei.html

*3

全国地球温暖化防止活動推進センター「日本の部門別二酸化炭素排出量(2020年度)」

https://www.jccca.org/download/65477

*4

財団法人 省エネルギーセンター「オフィスビルの省エネルギー」 p3

https://www.eccj.or.jp/office_bldg/img/office2.pdf

*5

環境展望台「環境技術開発:ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)」

https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=16

*6

一般社団法人 電子情報技術産業協会「BEMSによる省エネ効果」p2

https://home.jeita.or.jp/greenit-pc/bems2/pdf/bems1.pdf

*7

資源エネルギー庁「次世代エネルギー・社会システム実証事業 ~ 進 捗状況と成果等 ~」p3

https://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/pdf/016_01_00.pdf

*8

神奈川県「BEMS導入のススメ-事業所の省エネ・省コスト化へのみち-」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e3g/cnt/f537555.html

*9

環境省・経済産業省・国土交通省「ビルは”ゼロ・エネルギー”の時代へ。」p1

https://www.env.go.jp/earth/zeb/link/pdf/zeb_pamphlet_web_2021.pdf

*10

三菱電機「ビルから出るCO2を大幅に削減 ZEBソリューション」

https://www.mitsubishielectric.co.jp/business/solution-partner/carbon-neutral/zeb/